Com a Palavra, a Defensoria: Elisabete Aparecida Arruda Silva, defensora pública em Londrina 31/07/2024 - 15:59

A periferia paulistana do início da década de 1960 atravessa duplamente a vida de Elisabete Aparecida Arruda Silva, 47 anos. Primeiro, no norte da cidade de São Paulo, pela fundação da escola de samba Morro da Casa Verde, que futuramente teria Elisabete como princesa de bateria. Em seguida, já na região central, por Carolina Maria de Jesus e a publicação de seu livro Quarto de Despejo. Na leitura, além de pensar sobre o racismo pela primeira vez, Elisabete se deparou com histórias que aproximavam sua avó e a escritora. Experiências que iluminam até hoje seu trabalho na Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR).

Aprovada no primeiro concurso da instituição para defensor e defensora pública, há oito anos Elisabete atua em Londrina, uma das maiores cidades do estado. Seu trabalho é voltado principalmente para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei, jovens inseridos em contextos sociais que levam a defensora pública novamente para sua comunidade em São Paulo.

No Julho das Pretas, Elisabete também reflete sobre a relação entre racismo e sexismo no projeto Com a Palavra, a Defensoria.

Na última quinta-feira (25), você participou do evento Trajetórias Inspiradoras: na luta contra o racismo e sexismo, em alusão ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, realizado no Memorial de Curitiba. Como sua trajetória de vida é atravessada por esses temas?

Minha história é bem peculiar. O debate em que participei tinha várias mulheres negras que ocupam espaços de poder. Trajetórias muito diferentes que se entrelaçavam em algum momento. Mas percebi que, na maior parte do tempo, ainda que eu seja uma defensora pública, minha história tem muito mais semelhanças com mulheres que não ocupam espaços de poder, por exemplo, com as usuárias da Defensoria Pública. Porque, na verdade, eu tenho a mesma origem que a maior parte delas: a periferia.

Fale um pouco, então, sobre essa peculiaridade da sua história.

Meus pais não completaram os estudos e sou a caçula de uma família que sempre valorizou muito o trabalho. Comecei a trabalhar com 17 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu me dediquei muito na escola por conta de um período muito traumático que vivi. Meus pais conseguiram uma bolsa de estudos para mim em uma escola particular, e eu era uma das únicas negras na escola. Minha aparência, meu cabelo, era sempre motivo de piada. Aquilo fez eu me sentir muito feia. Se, além de feia, eu ainda fosse burra, não teria nenhum amigo, pensei. Então, foi um esforço grande para conseguir tirar boas notas.

E você precisou conciliar estudo e trabalho?

Durante o ensino médio. Fiz curso técnico em Secretariado, já em uma escola pública. Inclusive, era um lugar em que me sentia muito bem, muito mais à vontade com meus colegas, de uma realidade parecida com a minha. Nessa época, trabalhei na PUC [Pontifícia Universidade Católica de] São Paulo, por intermédio de uma tia. Foi a primeira vez em que eu tive contato com uma universidade, descobri o que era. Ainda não existiam as cotas, mas havia um programa de descontos para funcionários. Como as mensalidades eram muito caras, concluí que o curso era bom e valia a pena tentar. Entrei no programa e me formei em Contabilidade. Cheguei a trabalhar em dois empregos durante a faculdade para me manter estudando.

E o seu interesse pelo Direito surgiu quando?

No mestrado em Contabilidade. Fiz disciplinas do Direito, me interessei muito no curso e resolvi me matricular. Foi muito difícil abrir mão do meu emprego para poder estagiar, sentia que eu estava contrariando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida, ou seja, valorizar o trabalho. Com muito esforço, larguei o emprego e fui estagiar na Defensoria Pública de São Paulo.

Pessoal e profissionalmente, como foi a experiência de atuar na Defensoria pela primeira vez?

Mudou totalmente minha concepção. Sempre fui muito tímida e dizia que “não gostava de gente”. Na verdade, não gostava das pessoas que eram preconceituosas comigo. Mas quando comecei a atender pessoas que faziam parte da minha comunidade, quando me senti de volta lá no meu bairro, enxerguei uma outra possibilidade de vida e trabalho. Decidi buscar o concurso e fui aprovada aqui no Paraná. Foi uma das maiores felicidades da minha vida.

Você passou como cotista no concurso. Qual foi a sua percepção na época sobre a importância dessa política afirmativa?

Eram 20 vagas pelo sistema de cotas, e não tinham pretos inscritos para preencher todas elas. Quando eu entrei, ainda não havia um sistema de cotas consolidado no ensino superior, como existe hoje, ou seja, menos pretos ainda nas faculdades. Sem mexer na “base”, na estrutura, fica muito difícil conseguir que o público-alvo consiga acessar uma política afirmativa.

Falando em “base”, desde o início seu trabalho na Defensoria envolve adolescentes em conflito com a lei. Você desenvolveu uma relação especial com essa área?

Aqueles meninos que eu atendo são os meus amigos, lá da periferia de São Paulo. Estão inseridos em realidades muito parecidas, me vejo nas experiências deles. Quando eu vou para o CENSE (Centros de Socioeducação) conversar com os adolescentes, eu entendo a importância de ser quem eu sou. Eles olham para mim, uma mulher preta, de periferia, e se eu consegui, eles também conseguem.

Também entendi, ao longo desse tempo, que eles não sonham. É um resultado também de um processo do racismo estrutural. Ele te tira a possibilidade de sonhar, de ser além daquilo que a sociedade acha que você tem que ser.

Você conseguiu, atingiu esse outro lado do “sonho” com a ascensão social. Que efeito isso produziu em você, na sua família e nas pessoas que hoje estão ao seu redor?

Foi um processo até me adaptar a essa nova realidade, psicologicamente falando. Entender as minhas novas possibilidades materiais, não me sentir mal e culpada por ter estabilidade, algo que nunca tive. Logo no início, consegui reformar a casa da minha mãe, pude ajudar também eles a terem uma vida melhor. Foi uma alegria muito grande.

Hoje também sinto que consigo ser um apoio para pessoas que passam pela Defensoria Pública, tanto usuárias do serviço quanto estagiárias, por exemplo. O fato de eu ser uma mulher preta neste espaço mostra para outras mulheres pretas que é possível. Que são espaços que também pertencem a nós, desde que a gente tenha oportunidade. E ver alguém que te representa ocupando esse ambiente muda tudo.

Deve ser emocionante, se enxergar também nessas mulheres.

A importância da representatividade é permitir enxergar que determinado espaço também me pertence. Uma vez, em uma audiência, eu atuava em um estudo de caso em que uma adolescente tinha agredido a mãe. Como as duas não poderiam conviver naquele momento, a irmã mais velha da menina poderia ficar com ela. O marido da irmã, quando me viu antes da audiência, começou a me agradecer.

Fiquei sem entender nada. Ele, um homem preto, de tranças, explicou que se sentiu aliviado ao ver que a defensora também era preta, também tinha tranças, e que isso não impediria a Justiça de conceder a guarda da adolescente para a irmã. O receio era que a aparência pudesse gerar uma impressão ruim. Foi uma experiência marcante, e, no fim, deu tudo certo. Conseguimos cumprir nosso papel enquanto Defensoria, além de garantir o acolhimento daquela família e toda sua identidade.

Como foi olhar para experiências da sua vida depois de começar a se familiarizar com as ideias de racismo e sexismo?

A mulher preta, além de tudo, é sexualizada. Para complementar, uma das minhas paixões é o samba, sou de uma família tradicionalmente envolvida com a cultura e já fui princesa de bateria em desfiles de escola de samba. Nesse ambiente, esse problema é ainda maior. Olhando para trás, percebo que entre os homens parecia existir uma liberdade maior na forma de me abordar e tratar justamente por eu ocupar esse espaço. Enquanto mulher preta, ouvi coisas que uma mulher branca nunca ouviria.

Sua trajetória hoje inspira outras mulheres pretas, mas quais são as mulheres pretas que te inspiram?

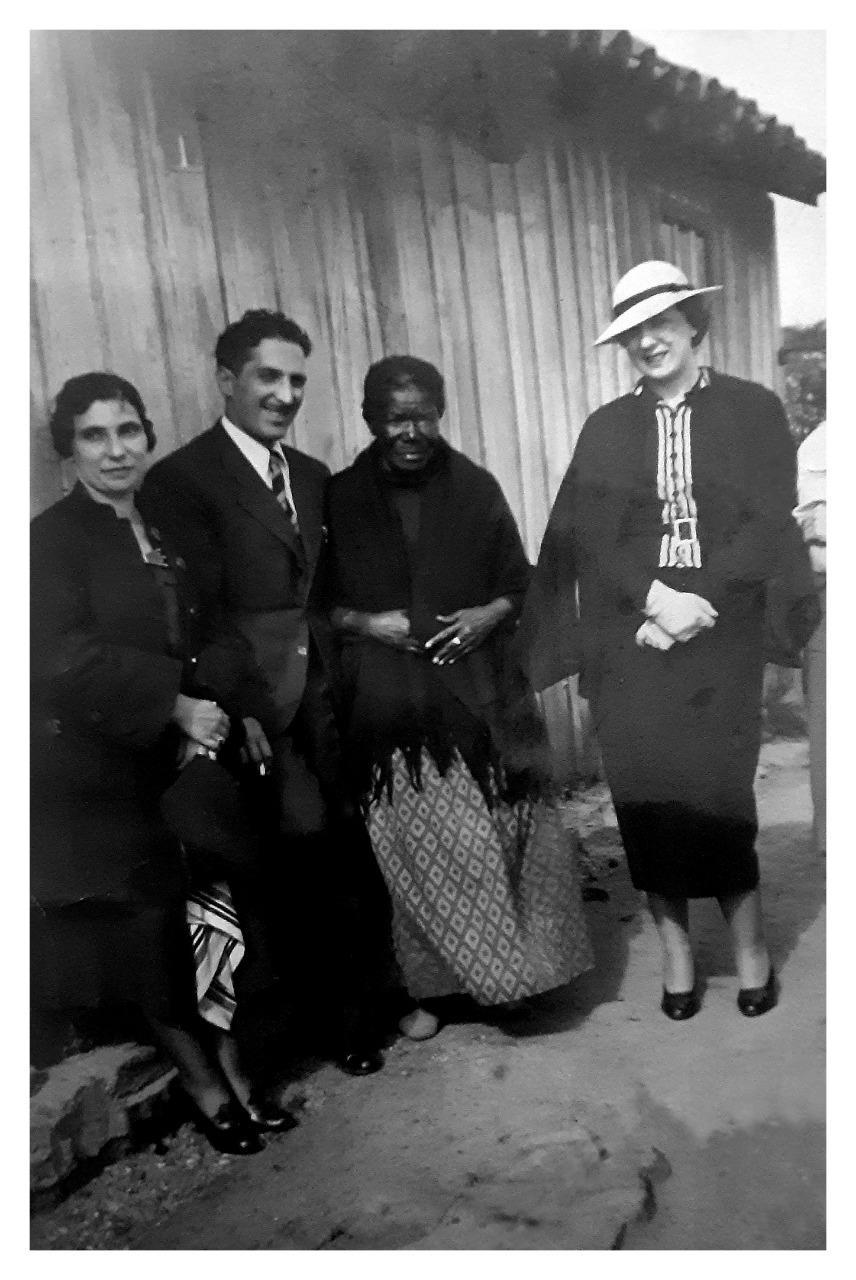

A primeira vez que eu cruzei com a Vilma Reis [então ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia], ela me deu o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Foi o primeiro livro preto que li na vida. Aquilo me marcou de uma forma muito significante. Descobri que a Carolina de Jesus viveu em São Paulo no mesmo período em que minha avó, em realidades muito próximas. Consegui imaginar até que elas poderiam ser amigas, conhecidas, até por conta das vivências muito parecidas de mulheres pretas. O encontro com a Vilma Reis, quando eu estava na Defensoria Pública de São Paulo, foi quase uma iniciação na temática do racismo. E esse livro completou um momento que se tornou muito marcante, pessoalmente falando. São inspirações muito grandes até hoje.

Já que você citou um livro, o que você tem lido ultimamente?

Sempre tive leituras muito voltadas para o Direito e para a religião, principalmente sobre o espiritismo kardecista, mas comecei mais recentemente meu letramento racial. Isso, inclusive, trouxe ideias para um trabalho que desenvolvemos em um clube de leitura com os adolescentes [em conflito com a lei]. Foi logo no início da pandemia. O primeiro livro que nós debatemos é Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e era muito interessante ver o contato deles com o livro sobre a perspectiva do pertencimento.

Eram adolescentes que sofriam toda a pressão do racismo estrutural, mas que muitas vezes não se identificavam como pessoas pretas. Eles se identificavam com as situações descritas no livro e se questionavam se eram pardos. E eu dizia que era um processo em que eles precisavam se descobrir sozinhos, a partir do olhar da sociedade sobre eles e do olhar deles próprios sobre esse contexto. É parte do processo de letramento racial. Eu mesma estou vivendo ele agora.