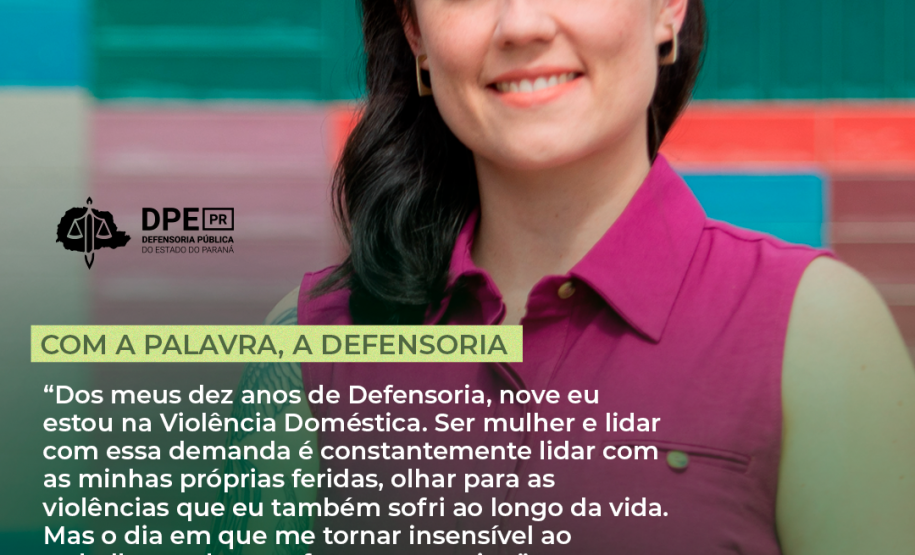

Com a Palavra, a Defensoria: psicóloga Jéssica Mendes 28/03/2025 - 17:00

Em 2015, o Governo Federal iniciou aquela que se tornaria uma das principais políticas de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar no país: a Casa da Mulher Brasileira (CMB). No ano seguinte, Curitiba ganhou uma unidade própria, uma das primeiras do Brasil. Nela, a população passou a encontrar inúmeras instituições, uma delas a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR). O diferencial do atendimento residiu desde o início em um acolhimento jurídico, mas também psicossocial. Trabalho fortalecido ano após ano, com o aprimoramento das políticas de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Acolhimento, escuta e presença. Em todo esse período, a DPE-PR se materializou na psicóloga Jéssica Mendes, que atua da CMB/Curitiba desde a sua criação.

Ela foi a primeira servidora nomeada para atuar na área de psicologia dentro da Defensoria Pública há exatos 10 anos. Hoje, sua atuação engloba, por exemplo, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o Comitê de Saúde Mental e um novo serviço de atendimento online a mulheres em situação de violência - que será lançado ainda neste mês.

Pensar as vivências de mulheres sempre esteve no foco de seu trabalho e se impôs também dentro de casa com o diagnóstico de câncer de mama recebido por sua esposa. Essa experiência transformou Jéssica - e também sua relação com a Defensoria.

Jéssica Mendes é a entrevistada deste mês do projeto Com a Palavra, a Defensoria.

Como é sua rotina hoje, dividindo o tempo entre vida pessoal e profissional?

Atualmente, minha rotina de trabalho é bem dinâmica, pois estou lotada em ofícios e sedes diversas. Em geral, eu costumo trabalhar de casa de manhã e estar em diferentes locais durante a tarde, conforme a demanda e agenda de trabalho. Essa organização tem permitido que eu concilie a jornada de trabalho e a rotina de cuidados com a minha esposa.

E de que forma começa seu dia?

Acordo, tomo meu café da manhã e vou me exercitar. Tenho conseguido me exercitar sempre, religiosamente.

Qual a sua relação com a atividade física?

Eu era aquela adolescente que vivia enfiada em uma quadra. Fiz parte de time de vôlei na época da escola e cheguei a conseguir uma bolsa no ensino médio em um colégio particular para jogar. Hoje ainda pratico a modalidade de forma totalmente amadora e descontraída, apenas para me divertir, já que meus planos de seguir carreira no vôlei não emplacaram pela minha estatura.

A prática de exercícios de forma quase que religiosa, como é hoje, se intensificou na pandemia. Tornou-se uma estratégia de autocuidado importante e necessária naquele momento e se potencializou com o adoecimento da minha esposa, dada a importância de uma vida ativa para o tratamento dela. Hoje temos uma rotina bem regular e isso me faz muito bem. Quando estou correndo, fazendo musculação ou jogando vôlei, tenho uma pausa na correria do dia a dia. É um momento só meu, de recarregar as baterias e fugir um pouco do ritmo frenético de trabalho.

Até que ponto você se envolve emocionalmente com as usuárias que passam pelo atendimento? Como aprendeu a lidar com isso ao longo dos anos?

Dos meus dez anos de Defensoria, nove eu estou na área de Violência Doméstica. Ser mulher e lidar com essa demanda é constantemente lidar com as minhas próprias feridas, olhar para as violências que eu também sofri ao longo da vida.

A gente precisa, antes de tudo, fazer as pazes com a nossa própria humanidade. O sentimento e o incômodo com a demanda me mostram que eu não me conformei com essas situações. O dia em que me tornar insensível a isso, tenho que mudar de área, fazer outra coisa.

Mas é óbvio que isso tem uma carga pessoal. Não vou mentir, tem dias que chego em casa querendo chorar, pensando no quanto o nosso trabalho ainda é pequeno diante desse cenário terrível. Ao mesmo tempo, esse trabalho de formiguinha traz pequenas satisfações diárias que permitem reconhecer transformações já em curso.

Nos últimos anos, tenho me apegado a essas pequenas vitórias. Me deparar com tantas histórias de mulheres cuja trajetória de vida foi realmente transformada após a atuação da Defensoria é o quentinho no coração de estarmos no caminho certo.

Você já foi uma pessoa mais idealista sobre as grandes vitórias? Deixou de ser?

Meu trabalho permite ter contato com a Jéssica sonhadora, que visualizava coisas para um mundo melhor, ainda sem entender muito bem como alcançá-las. Não sinto que houve uma ruptura na minha trajetória, mas que eu segui caminhos que se complementaram e sempre fizeram sentido para mim.

Não venho de uma família rica, mas sempre tive uma vida privilegiada. Até pelo histórico de engajamento social dos meus pais, fui muito atravessada pelas vidas de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu.

Quando fui para a universidade, já sabia que não queria apenas me satisfazer profissionalmente. Desejava me sentir parte de algo maior, mais transformador e que fizesse a diferença na vida de outras pessoas.

Já formada, comecei a atender em consultório, e, ali, de fato encontrei uma realidade muito diferente do que encontrei na Defensoria. E ter contato com lugares tão distantes e, ao mesmo tempo, tão conectados, me permitiu explorar o potencial da minha profissão.

O que separa esses dois universos: consultório e Defensoria?

Quando descobri a instituição Defensoria Pública, senti que era a possibilidade de utilizar a psicologia como um instrumento de justiça social. No consultório eu atendia uma pequena parcela da população, geralmente privilegiada, e realizava meu trabalho de forma muito solitária. Sentia a necessidade de estar com outras pessoas, discutir, tomar decisões no coletivo, entendendo que só o meu saber não era suficiente para alcançar a complexidade das questões que eu tentava manejar naqueles contextos individuais. Sentia que o sofrimento daquelas pessoas era atravessado por questões estruturais profundas e sensíveis, cuja transformação só aconteceria no social e coletivo. Sentia que eu precisava de mais, fazer mais e alcançar mais pessoas. E encontrei esse potencial de atuação na Defensoria.

Você contou que foi a primeira psicóloga nomeada da instituição. Como foi o primeiro dia, em um local onde o seu trabalho era totalmente novo?

Não tinha ninguém para dizer o que eu tinha que fazer ou como deveria ser feito o trabalho. Eu cheguei sem ter qualquer referência para a atuação na Defensoria. Sem ter pra quem ligar pra trocar uma ideia sobre a prática profissional. Busquei experiências de colegas em outros estados, estudei muito e fui me instrumentalizando para, primeiro, me situar. Então fui até a equipe jurídica para entender o que eles faziam e, principalmente, como eu poderia me encaixar nessa lógica. Foi tudo do zero. Um processo difícil, mas também muito satisfatório porque foi como descobrir o meu lugar no mundo.

E a sensação ao chegar na CMB era a mesma?

Novamente eu estava ajudando a começar um novo trabalho. Novo mesmo, pois nós montamos até as cadeiras para receber as pessoas. E começar do zero é sempre um momento de descobertas e muito aprendizado. Começar a CMB me orgulha profundamente. Sem dúvida, foi - e é - uma das experiências de vida mais significativas para mim. Tirar do papel um projeto como este e fazer parte da história de um equipamento tão importante quanto é a CMB, um verdadeiro marco no enfrentamento à violência doméstica, renova minhas esperanças no potencial transformador da Defensoria e em um mundo melhor para nós mulheres.

Quando colocou esse aprendizado na prática, como foi estabelecer o contato com as mulheres?

Alcançar algumas realidades que chegam para nós na Defensoria requer um exercício importante e contínuo de empatia, porque muitas dessas situações nunca fizeram parte da minha vida. Vivencialmente, eu era muito mais próxima das realidades das pessoas que chegavam ao meu consultório. E só é possível alcançar o desconhecido se eu me esvaziar das minhas próprias questões para me preencher dessas histórias e dessas mulheres. Penso que esse contato deve ser pautado na ideia de estar com elas, de forma horizontal e humanizada, eticamente comprometida com essas vidas e com uma prática profissional emancipatória.

Você se lembra do seu primeiro atendimento?

Lembro do meu primeiro caso, quando cheguei na Defensoria, que envolvia uma família que vivia em condições precárias em uma casa que não tinha água encanada e energia elétrica - eles tomavam banho com um balde de água do vizinho, quando ele fornecia. Alcançar essa realidade não é só sobre vê-la. É sobre entender como esse cenário de escassez atravessa aquelas existências, produz o que aqueles sujeitos são e limitam suas experiências de vida.

Tudo isso me instigou muito a entender como eu poderia entrar naquele lugar, acessar aquela realidade e contribuir para transformá-la. É claro que precisava ser conversando com as pessoas. Eu não posso falar por elas. Parte do meu trabalho na Defensoria tem sido encontrar formas de alcançar essas pessoas para que elas falem de si e sejam ouvidas.

E que tipo de retorno pessoal você já recebeu como resultado do seu trabalho?

Quando eu penso nisso, não são as grandes decisões favoráveis à Defensoria que vem à cabeça. Eu lembro dos “pequenos” momentos de conexão com as pessoas que atendi.

Nem sempre temos a chance de acompanhar a vida das pessoas que atendemos. Afinal, passamos pela vida dessas pessoas em momentos muito específicos, de dificuldade, e a expectativa é que realmente esse acompanhamento enquanto serviço não seja mais necessário. Ainda assim, ouvir de uma assistida sobre o quanto foi importante aquela intervenção, é muito prazeroso. Sentimos um reconhecimento de que a pessoa viu no seu lugar, na sua função, um meio de transição e superação daquele contexto de dificuldade.

No caso das mulheres, especificamente, isso é ainda mais significativo, porque falamos de sofrimentos silenciados e apagados cotidianamente. Falamos de vivências que vão sendo relativizadas ao longo da vida e reduzidas a um lugar de “não valor”. Dar voz a essa histórias, sentimentos e sofrimentos permite que essas mulheres ressignifiquem suas próprias histórias e ocupem outros espaços, contextos e realidades. Eu não consigo nem descrever o potencial desse encontro.

É isso que me marca. “Obrigada por olhar para mim, obrigada por me ouvir, obrigado por entender, alcançar minha história”. Esse contato, olho no olho. Mais do que as grandes conquistas. Porque eu acredito que desse encontro saímos ambas fortalecidas para, cada qual em seu cenário, mudar a realidade que nos aflige.

Qual a dinâmica hoje na CMB? É um lugar com várias instituições que trabalham em prol dos direitos das mulheres, mas que precisam aprender a conviver também com as diferenças.

É da natureza da nossa instituição provocar, propor reflexão sobre determinadas práticas e causar, em certo ponto, desconforto. É nosso papel. E isso traz questões para a atuação interinstitucional.

Um dos maiores desafios dentro da Casa é sustentar essa relação. Existem momentos críticos, de tomada de decisão, que para defender o interesse das usuárias a gente se posiciona de forma contrária às outras instituições.

Mas faz parte do trabalho. Com o tempo, aprendemos a conduzir essas relações. Desde que a CMB foi criada, a gente trabalha para construir uma relação de colaboração. Cada um tem o seu papel e passamos a entender o potencial colaborativo dessas ações. Mais do que isso: entender que nosso trabalho, sozinho, não é suficiente.

Compreender a limitação do meu trabalho e onde começa a atuação do outro, mantendo o diálogo saudável, vai dando um senso de responsabilidade coletiva.

A Defensoria é também parte da rede de proteção, ao meu ver, não é fiscalizadora. Ela precisa trabalhar em conjunto, e hoje a instituição já é também muito respeitada, tem conseguido conquistar esse espaço. Quem entra na CMB sabe o baita trabalho que é desenvolvido lá.

Você já comentou que o tratamento da sua esposa mudou a vida de vocês. Como o seu trabalho com mulheres se colocou diante dessa experiência, e de que forma a experiência em casa transformou o seu atendimento na Defensoria?

Eu me pergunto em que momento pensar as questões de gênero, o cuidado de outras mulheres, se tornou o papel da minha vida. Me dei conta que as minhas referências familiares são majoritariamente de mulheres protagonistas, que, dentre outras coisas, assumiram funções de cuidado de outras como parte de suas vidas. Penso que isso me afetou, de alguma forma.

Hoje, estar na Defensoria é mais do que uma escolha profissional, é uma escolha política, de vida. Eu me orgulho de estar aqui. Lidar com as demandas das mulheres se tornou a parte essencial da minha trajetória profissional. Nem sempre falando de violência, mas sempre refletindo sobre as relações de gênero. Isso me trouxe uma bagagem importante para lidar com a minha questão pessoal, pois me permite entender os atravessamentos que tonificam a experiência saúde-doença enquanto mulher, em um mundo ainda marcadamente machista e patriarcal.

Olhar para as nossas vulnerabilidades, em alguns momentos, dá medo. Você se sente fragilizada com a dor da outra, especialmente quando ela se parece ou se aproxima da sua. Mas eu sempre acreditei que, justamente por essa semelhança, por esse lugar comum, é que a gente consegue contribuir com a trajetória umas das outras. Foi essa percepção que sempre orientou o meu trabalho com mulheres: empregar o meu conhecimento, o meu repertório teórico-técnico, a minha experiência, o meu compromisso ético-político, a minha responsabilidade social como ferramentas úteis às trajetórias de vidas de outras mulheres.

Essa lógica também está presente na minha relação com minha esposa, que sempre foi baseada na ideia de que essa parceria deve promover o crescimento mútuo, ser vetor de desenvolvimento para ambas. Estou aqui para incentivar e contribuir para a outra crescer, para ser melhor, e vice-versa.

Quando a gente se depara com uma notícia dessas, de adoecimento, perde o chão. É quase como se você desaprendesse tudo sobre a vida instantaneamente, o que te faz tomar contato com uma sensação absurda de impotência. Ver alguém que você ama adoecer te leva pra um lugar de sofrimento estarrecedor. Mas é nessa tentativa de dar conta das próprias dores e, de forma concomitante, acolher as dores da outra que a sororidade se mostra um recurso fundamental e um lugar de verdadeiras transformações. É nessa relação de troca, de acolhimento mútuo, de presença, de aprendizado sobre si e sobre outras, que a gente consegue se reabastecer e se instrumentalizar para a superação de realidades e contextos de dificuldade.

E isso traz uma nova perspectiva de vida também, imagino.

Sim, porque exige que você ressignifique projetos, experiências, lugares, papéis. O câncer me mostrou, mais uma vez e de tantas outras formas, a potência do cuidado, especialmente em um cenário de imprevisibilidade, de incertezas e de muita fragilidade como este.

Felizmente, eu pude e posso estar presente em todas as fases do tratamento dela, o que é reconfortante e é importante para nós duas.

E possivelmente a lição mais valiosa que tirei disso tudo tem relação com o estar com e o poder transformador disto. Ela não precisaria de mim para passar por tudo, tenho certeza, mas entendo que a minha presença fez diferença. Por mais cansativo e desafiador que tenha sido esse percurso, dividi-lo nos permitiu construir caminhos possíveis e lidar com situações complexas mesmo nos momentos mais críticos.

E se conecta com a presença que você ofereceu e oferece às mulheres na CMB, o entendimento. E de que a colaboração é necessária.

Estar nas trincheiras, lutando lado a lado, respeitando os processos e vivências de cada uma, reconhecendo a diversidade de formas de ser e estar no mundo e buscando meios cada vez mais concretos de garantir uma vida digna para todas é o que me mobiliza e, certamente, pauta meu trabalho cotidianamente. Então, sim, a presença me parece uma condição pra isso tudo.